自分でテーマを選べる!?一年生から取れる情報工学工房とは?

今回の記事では、電通大の特徴的な授業である「情報工学工房」の紹介です。

情報工学工房はⅠ類で開講されているの通年の授業でⅠ類の1〜4年生を対象とした科目ですが、他類・K課程の学生も履修が可能です。

プログラミングを修行する工房という形態が特徴の他にはない魅力ある授業です。

新入生の皆さんも、2~4年生の皆さんもぜひ情報工学工房を履修して、情報系でとんがった人間になりましょう!

情報工学工房のホームページ(UECアカウント必須)

(写真提供:写真研究部)

山﨑 匡 准教授

電気通信大学 大学院情報理工学研究科

情報理工学域 情報・ネットワーク工学専攻、Ⅰ類(情報系) 准教授

専門は計算科学、大規模シミュレーション、神経科学など

著書に『はじめての神経回路シミュレーション』(共著)、訳書に『神経コーディング』 (共訳)など

「情報工学工房」の取りまとめ「数値計算」(I類2年CSプログラム)などをご担当

「自分の興味にあったものを」

ーまず、情報工学工房とはどのような授業なのか、ご説明いただけますでしょうか?

これは工房形式の授業で、昔からの位置付けとしては「プログラミングを修行する」という場でした。ただ、今はだいぶ変わってきて、データサイエンスとか流行りのAIとかを出口としてプログラミングなどを学ぶ授業になっていますね。

普通の授業はカリキュラムが組まれていますが、これは自分でテーマを選べるという点が大きく違います。自分の興味にあったものをやれるので、学生はすごくモチベーション高く取り組んでいます。

かなり実用寄りというか、通常の授業で学ぶことは理論寄りで、ちょっと地に足がついていない瞬間がたまにあるじゃないですか。よく分からなくなったり、先生が趣味に走ったりとか。でも、これは本当にプログラミングがベースになっているので、すごく実学に近いところで自分のスキルを鍛えられる。それがメリットだと思います。

「1年生から4年生まで」

これは全学向けの授業なので、学年を問わず1年生から4年生まで、Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類、全員が取れるような授業になっています。

ーK課程の学生でも取れるのでしょうか?

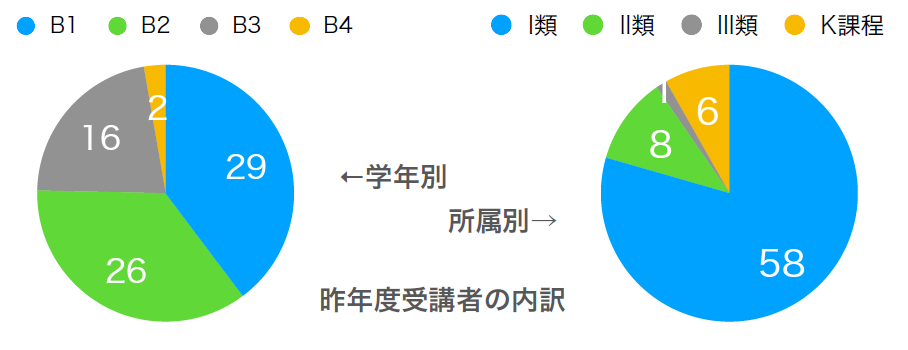

ええ、結構いますよ。去年は6人いました。

ー学年の内訳はどのようになっていますか?

去年は3分の1が1年生でしたね。4年生もいますよ。データを毎年取っていますが、Ⅰ類が多いのは当然として、Ⅱ類・Ⅲ類もそれぞれいますし、学年も1年生、2年生が多いです。

ー1年生がいきなり参加しても大丈夫なのでしょうか?

大丈夫ですよ、実際に参加していますしね。ガイダンスの時に聞いてもらえればいいですし、「1年生で何も知らないんですけど」と言ってもらえれば、担当の先生が教えてくれます。もちろん、テーマによっては難しいものもありますが、1年生でも十分取り組めるテーマもたくさんあります。

それに、TA(ティーチングアシスタント)がつくんです。TAがかなり細かく見てくれるんですが、このTAはほぼ工房上がり、つまり工房で単位を取った大学院生なんです。学生がどこでつまずくか、というのを心得た人たちがTAをやってくれます。

テーマはⅠ類の先生方の専門分野から幅広く

ーどのようなテーマがあるか、ご紹介いただけますか?

テーマは本当に多岐にわたっていて、どれもプログラミングが中心です。例えば、伊藤先生はご自身の研究である囲碁AIをやっていますし、FPGAを使って何かを作るテーマ、あとはデータサイエンスが流行っているのでデータ解析や機械学習、Kaggleとか。深層学習も当然ありますし、VR、IoTっぽいもの、それからプロジェクトオイラーという、プログラミングの問題が何百問か用意されていて、それを解いていくテーマもあります。

ーⅠ類の先生方の専門分野から幅広く出ている感じですね。長く続いているテーマや、最近できたテーマなどもあるのでしょうか?

古参でいうと、FPGAとかプロジェクトオイラーは本当に昔からずっとやられていますね。あと、データ解析・機械学習。これは最終的にコンペに出るんですが、毎年何か賞を取っているすごい立派なテーマで、これも割と長いです。

その他は、やはり時代の変遷に合わせてテーマがかなり変わっていくので、割とどれも最近のテーマと言えますね。特に生成AI系は本当に最近です。柳井先生は昔から深層学習で何かやられていましたが、最近ついに生成の方まで手を出してきたりとか。あとは、新しくD×2プログラムというプログラムができて、それで新しく先生が入ってきたので、Kaggleとか、そういうのが追加されてきています。

ー電子工作寄りのテーマもあるんですね

ありますね。ロボットサッカーとかも、メインはプログラミングですが、一応ハードウェアとか電子機器も使います。

昨年度テーマ一覧

ゲームとパズルの計算量(岡本吉央)

計算幾何学(岡本吉央)

データ解析と機械学習(高橋)

IoT・AIでミツバチを育てよう(佐藤)

Kaggleに挑戦する(岡本一志、原田、松野)

論理AIと人狼知能エージェント(戸田)

大学のセンサーデータを利用するAIシステム(南)

メタバース&VR(小泉)

FPGA(成見)

囲碁AIを作ろう!(伊藤)

ロボットにサッカーをさせよう(工藤)

IoTシステムを動かそう!(橋山)

巨大モデルを使いこなせ!:大規模深層学習モデルを

活用した画像認識・生成(柳井)

理想のバーチャル・スマートな電通大を作ろう!(庄野・山口・島崎)

シミュレーション神経科学とスパイク統計(山﨑)

ポータブルゲーム機を作ろう(梶本)

プロジェクトオイラーに挑戦(西野)

腕力を鍛える

ーこの授業は必修ではないと思いますが、取って何か良いことはあるのでしょうか?

取って良いこととしては、まずⅠ類の人は、卒業に必要な類専門科目なので単位になります。それから、先ほども言ったように、自分でテーマを選べるので、自分の興味にあったものをやれる。だからモチベーションが高いんですよね。

そして、すごく実学に近いところで、自分の「腕力」を鍛えられるというメリットがあります。ひたすらプログラムを書いて学ぶ。すごく自分のプラスになると思うんですよ、腕力を鍛えるというのは。

あとは、主体性ですね。何かをやりなさいと与えられるわけではなく、テーマだけが決まっていて、その中で自分たちが何をするのかを相談しながら決めていく。

ー主体性というのは、大変そうでもありますね。

そうなんですよね。でも一人でやるわけではなく、他に同じテーマの人がいるから、そこはそんなに心配しなくても大丈夫です。まあ、先生と相談しながら。最低限の人付き合いができる人なら。

逆に、これに参加することによって、コミュニケーション力が鍛えられるというか。特に大学って孤立しがちじゃないですか、授業だけ出て家に帰る、みたいな往復になりがちだけど、これなら他の学生とも話すし、教員とも割に密にやり取りするので、孤立しなくて済む、というのがありますね。

ー友達ができたりも?

同じテーマを選ぶってことは興味も近いわけで、結構長く付き合いになる友達ができるかもしれません。

ーこれをきっかけに研究室配属へ、という流れはありますか?

そうですね。担当しているのは研究室を持たれている先生方ばかりです。なので、研究室のプレ配属的な立場になっているところもありますよね。これを取ったからといって、研究室に優先的に配属されるわけでは『ない』けれども、研究室選びの参考にはなると思います。

「まず、ガイダンスに出る」

履修するにはまず、ガイダンスに出てください。私と、各テーマの担当の先生も大体全員来ます。

その後、テーマ調査期間というのがあるので、そこで自分の希望テーマを出していただいて、それでテーマ割り当てが行われたら始まります。それだけです。

履修登録については、Ⅰ類の学生は自動的に行われます。他類の学生さんは、窓口に行かないといけませんが、それは後でアナウンスするので大丈夫です。

ー開講される時間帯は決まっていますか?

これは全部テーマごとに違いますね。毎週何曜日の何時に集まりましょう、というテーマもあれば、特に集まりはなくSlackとかTeamsだけで完結させちゃうテーマもあります。そこは本当にバラバラです。なので、とりあえずガイダンスに出てみて、という感じですね。

ー夏休み期間はどうなりますか?

テーマによりけりですね。昨年度の私の班(山﨑班)はもう完全に休みにしちゃいましたし。

注意としては、これは通年科目なので、途中で投げ出しちゃうと「不可」がついちゃうんですよ。それはすごくもったいないから、1年間ちゃんとやり通せるかどうか。そこはある程度、腹をくくってもらった方が良いと思うんですね。後期もちゃんと出れるように、時間割とかもちゃんと調整する、とか。

最後までちゃんと残ってくれる方がとても多いですけど、中にはいなくなってしまう学生もいます。後で「やっぱり取らなかったことにします」ができないから、取る以上は、1年間勉強してほしいなと思います。

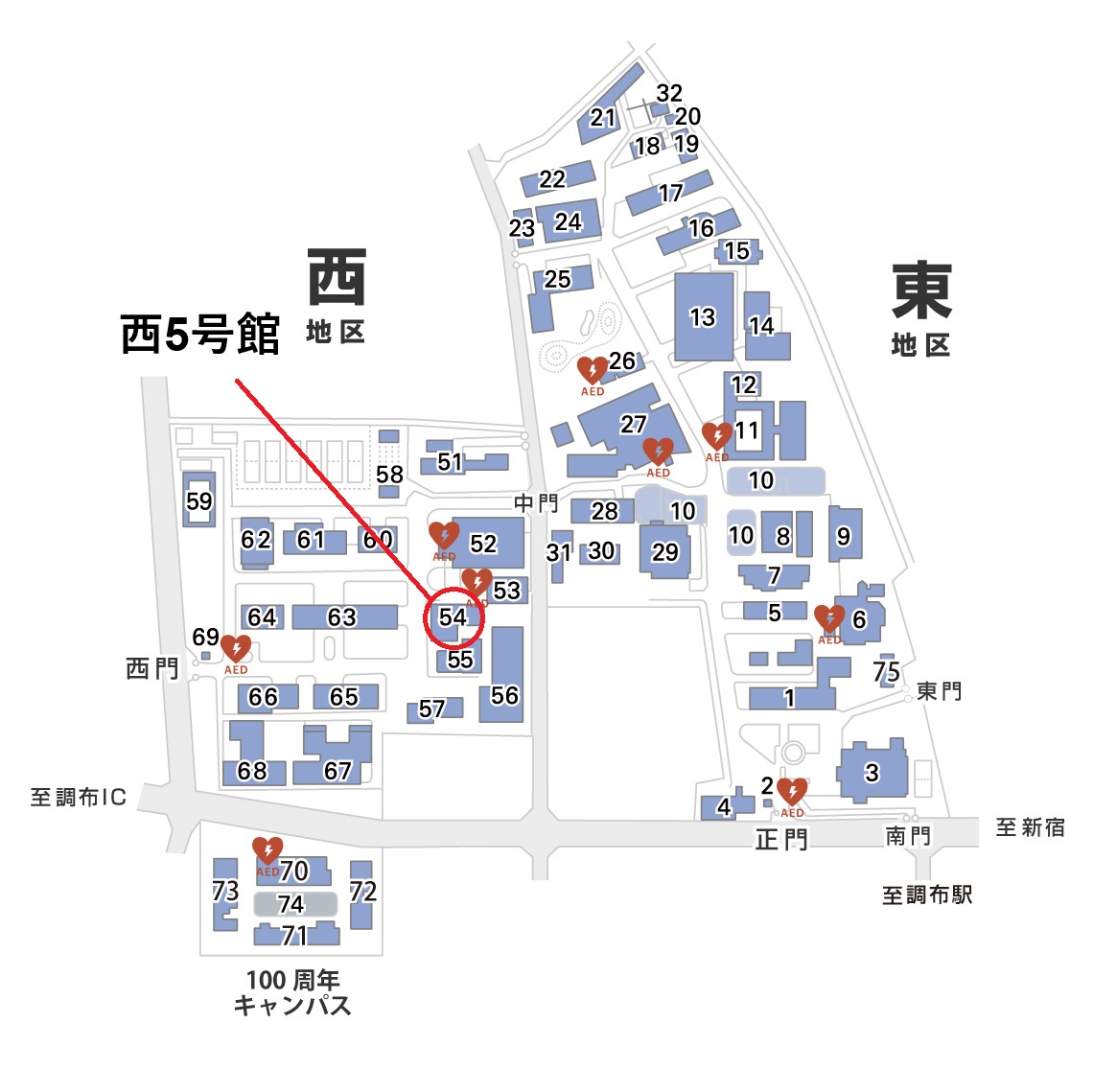

初回ガイダンス

日時: 2025年4月11日 (金曜日) 5限 (16:15−)

場所: 西5号館109号室 (西地区)

内容: 情報工学工房の紹介、各テーマの紹介、履修方法の説明

(写真提供:写真研究部)

「頑張った人に対して、厳しい成績をつける鬼のような教員はいない」

ー成績は厳しいのでしょうか?

もう先生方次第です。先生方次第ですが、1年頑張った人に対して、厳しい成績をつける鬼のような教員はいない(笑)。恐れることは全くないですね。ちゃんとやれば、ちゃんとした成績がつきます。

普通の講義と違うので、どれぐらいの人数が秀で、どれぐらいの人数が優で、とかそういうのは一切ないわけです。1年間すごく頑張ったら、その人数を問わず、優とか秀とかつけるわけですからね。だから、そこは心配せずに、1年間、頑張っていい結果をあげてくれれば、ということです。

「AIがやるからプログラミングは不要」はとんでもない間違い

ーⅡ類やⅢ類の学生さんについてはいかがですか?

Ⅱ類・Ⅲ類の人も実際来てくださっていますし、もっと増えてくれると嬉しいですね。

ーⅢ類もですか?

Ⅲ類の人こそプログラミングを鍛えた方がいいと思うんですよ。今もう、「生成AIが書いてくれるからプログラミングしなくていいです」みたいな風潮に今なってますけど、とんでもない間違いで、まだまだ俺たちがコード書かなきゃいけないんですよ。

なのでⅢ類の人たちこそ、コードが書けるようになるといいと思うんですよね。別にC言語でゴリゴリ書くとか言わなくて、それはPythonぐらいでいいと思います。バリバリ書けるようになったら、かなり自由度が増すと思うんですよね。コードが書けるようになれば、いろんなできることが増えると思うので、ぜひチャレンジしてもらえれば、絶対プラスになると思います。

山﨑班では何をしている?

ーでは、山﨑先生ご自身のテーマについてお伺いします。まず、先生はどのような研究をされているのですか?

脳の精密なデジタルコピーを作りたいと思っていて。脳はニューロンっていう細胞がたくさん繋がったネットワークなんですけど、1個のニューロンのことは非常によくわかっていて、具体的に数式で書けるんです。なので、その数式をひたすら一生懸命全部プログラムして、スパコンで動かして脳と同じ働きをするプログラムを作ろうとしています。

スパコンの富岳を使ったりして、非常に精密で大きな脳を作っているんです。脳の情報処理の仕組みや、いろんな病気がどうして起きてどうやって直せるのか、というのが分かると思いますし、あとはすごく電気を食わない省電力な汎用の人工知能を作るためのヒントがあるかもしれないと思っています。

ー情報工学工房の山﨑班では、具体的にどんな学習をしていくのでしょうか?

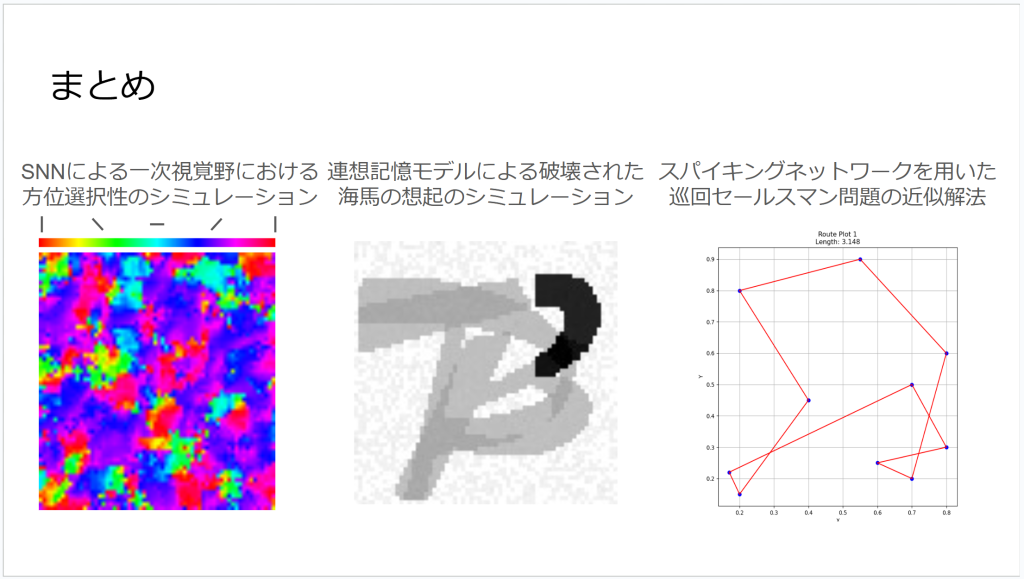

まず教科書があるので、その教科書の中身の勉強を前期にやります。後期は、各自で自分のいろんなシミュレーションのプログラムを書いてもらって、動かしてもらっています。去年は、視覚、ものを見る仕組みの一番入り口のところのシミュレーションだったり、記憶の仕組みをやったり、あとは脳の神経回路を使って巡回セールスマン問題を解く、といったことをやりました。